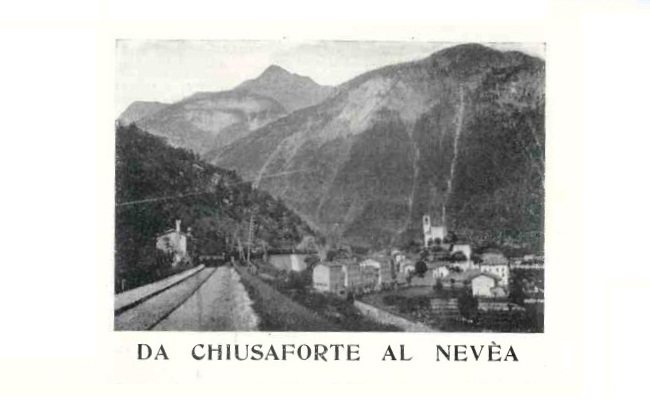

Alfredo Grilli: da Chiusaforte al Nevèa

Comunemente, quando si è giunti in un paese sconosciuto, alla guida che vi accompagna, o agli ospiti che vi accolgono si domandano con una certa premura le notizie storiche del luogo. A Chiusaforte, io non feci così....

Che il paese fosse già probabilmente occupato all’epoca romana, magari per render munito il confine e la strada; che i patriarchi di Aquileia ne assicurassero poi il fortilizio per ragione di difesa politica e militare, e a meglio facilitare l’esazione della gabella; che la rocca fosse restaurata in vari periodi di tempo, e avesse parte gloriosa in molte tra le vicende di guerra del Friuli, e respingesse più volte gli attacchi tedeschi, finché questi, padroni del Veneto, non ne ordinarono la demolizione totale, eran nozioni di storia che dovevano certo importarmi e spingermi a richieste. Eppure, come io fui smontato dal treno ed ebbi scambiati i saluti e i convenevoli con gli amici, m’informai subito di due cose, d’indole non strettamente storica: se frequenti e dannose fossero le piene del Fella, e se in paese dominassero ancora i topi! Né forse erano ingiustificate del tutto le mie domande. Nello sfogliare, durante il viaggio notturno, la guida, due notizie sopra tutte mi si fermarono nella mente intorpidita pel sonno. Come cioè il Canal del Ferro fosse tristemente celebre per memorabili e formidabili piene, di cui terribile quella del 1851, che rovinò ponti, ruppe dighe, cagionò frane e scoscendimenti, abbatté ed asportò case, chiese, canoniche, cimiteri. Come infine, per quanto sembri leggenda di secoli fa, comparissero in paese miriadi di topi, i quali divoravano tutte le messi e rosicchiavano perfin le persone; flagello di nuovo genere, da cui liberarono il borgo gli scongiuri di un famoso benedettino di Moggio. I miei ospiti mi guardarono in faccia meravigliati, e risero solo quand’ebbi spiegata la cosa. Quanto a me, se anche avessi avuto paura, mi rassicurava per la piena, in quel mattino d’agosto, la chiarezza perlacea del cielo che rideva sulle pareti nere dei monti; e per i topi, più che gli scongiuri del benedettino di Moggio, l’aspetto pulito e quasi elegante del paese. Del quale niente è forse più storico del nome, mentre poche sono le tracce visibili del passato: qualche lapide commemorativa, qualche segno di muratura del fortilizio, qualche vestigio di dominio antico. Sul colle Moresch, a Campolaro, la nuova chiesa parrocchiale tra alberi frondosi sta come a proteggere con la sua torre campanaria le case e gli alberghi lungo la Strada d’Italia. Nei mesi più caldi d’estate, dolce vivere qui in oblio di sé stessi e del mondo: mite la temperatura, consolante la brezza di monte e di valle, amenissimo il panorama, gioviale la colonia de’ forestieri, che giuocano e cantano e ballano, magari sulla strada, come ne’ tempi antichi,

De la famosa Italia, ma non ponno

Chiuder l’honor del saggio Contarini.

Su, fedeli e bon Forlani,

Su, legitimi italiani,

Fate che il mondo risone

Di gridar Venzon, Venzone.

Ah, ce’ matine!

Cussì serene,

E cussi pure.

Le lune plene.

Flors e verdure;

E ’ste ariete....

Ah, benedete!

Bagna el flôr del sentiment,

La rosade da mattine

Bagna el flôr del pentiment.

Par chei pràts a tintinà (scampanellare)

E la gnôt al clàr di lune

Sot i cops a morosa.

E anghimò chanàl dal Fièr,

Par chatami une moròse

Che mi sehaldi chest unvièr.

Oh ce freid ch’al ven a Sclùse,

Oh ce ajar, ce Garbin!

I fantaz di cheste vile

Son colòr di lat e vin.

Ma bando ora alle fantasie del terrore.

Diavoli goffi con bizzarre streghe.

dal Vicario di Cristo Signor Nostro,

perché quegli è il Pastore dei Pastori?

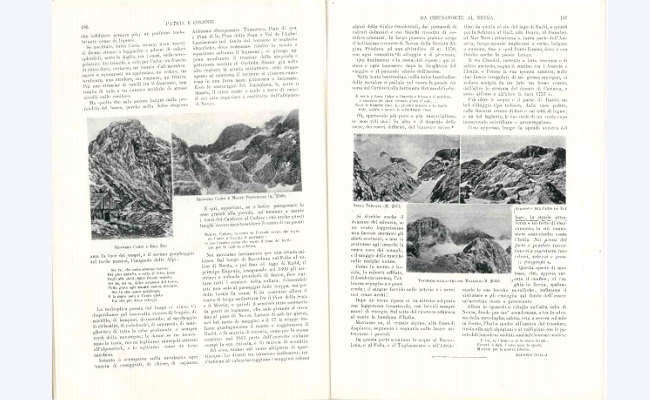

A monte di Saletto, una discreta borgatella con chiesa e scuola e osteria, come a dire il capoluogo della stretta, la via si perde nella foresta. Gli abeti,i faggi, i pini, i larici, le betulle s’incurvano a padiglione sul sentiero, proteggendoci dai raggi del sole. Tutto il bosco odora di ciclamini che spuntano, orecchiuti come leprotti, tra i detriti e i sassi, tra il muschio, la borraccina e il lichene, tra la sodaglia che infoltisce sempre più; un profumo inebriante come di liquore. Se ascoltate, tutta l’aria trema; sono insetti di forme strane e leggiadre adorni di colori splendidi, sotto le foglie, tra i sassi, nelle screpolature dei tronchi, a volo per l’aria: un fruscio di elitre dure, coriacee, un ronzio d’ali membranacee e squamose; un appinzare, un rodere, un brulicare, uno stridere, un ronzare, un frinire. Poi uno strisciar di rettili tra il frascame, una romba di volo e un rumore stridulo di grossi uccelli sulle conifere. Ma quello che sale ancora laggiù dalla profondità del bosco, perché nella dolce stagione ama la luce dei vespri, è il sereno gorgheggio del tordo musico, l’usignolo delle Alpi:

Dei pini antichi, e sotto il tetto fosco

Degli alti abeti, dalle fronde inteste,

Sei tu, sei tu, dolce usignol del bosco,

Nella grata agli amanti ombra discreta,

Sei tu che ognor gorgheggi,

E la soave nota all’aura queta

Fai che più dolce echeggi.

de l’aure e l’acque il murmure:

te con l’eroico verso che segua il tuon de’ fucili

giù per le valli io celebro.

e traverso gli abeti tremola d’oro il sole....

Ecco le bianche case. La giovane ostessa a la soglia

ride, saluta e mesce lo scintillante vino.

Eccovi, o figli, 1’aste, ecco le spade,

morrete per la nostra libertà.